瓊玉膏(活き活きと輝きのある生活)

廣東牛黄清心元(高血圧にともなう耳鳴り、めまい、動機に)

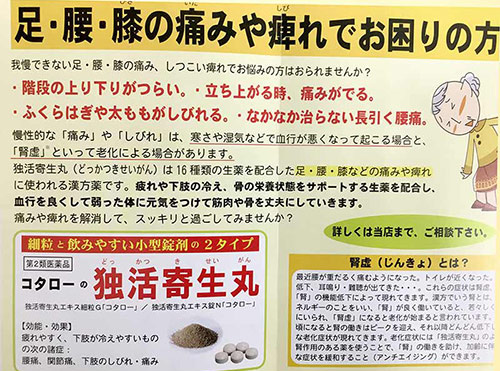

独活寄生丸(足、腰、膝の痛みや痺れに)

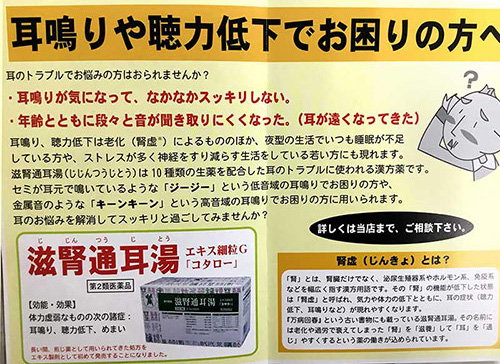

滋腎通耳湯(耳鳴りや聴力低下に)

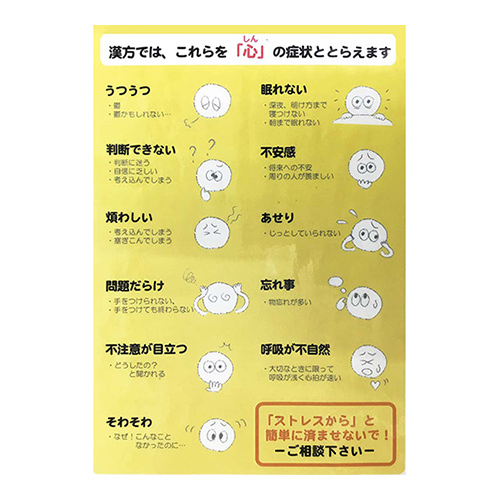

加味逍遙散(ストレス、イライラの薬)

ストレスの原因は、環境の変化、人間関係、受験、更年期、五月病、将来への不安や焦りなどさまざまです。

ストレスが溜まると「肝気鬱血」というような状態になります。

漢方では気の流れを受け持つ臓器を「肝」と考えています。肝は胆汁の排泄に関係しているので肝、胆の動きが悪くなると便通も悪くなります。

肝は造血の臓器ですから血流も悪くなり、肩も凝ってきます。

その「肝」のつまりをとることを「疎肝」といい、「肝」がのびやかに働く「疎泄」機能を取り戻す必要があります。この代表処方が加味逍遙散です。特に 薄荷、白朮、柴胡の質の差で効きめがまるで違ってきます。

補中益気湯(疲れの第1選択、免疫を上げる漢方のワクチン)

まず季節を問わず疲れたら飲んでみてください。非常によく効きます。胃腸の機能を増し、体表の抵抗力、元気、免疫力を上げます。特に柴胡、人参、白朮の質が大事です。 インフルエンザによくかかる人と、ほとんどかからない人は何が違うのでしょうか。もちろん感染しやすい環境にいる人は感染確率は上がります。ですから最大限の予防をしなければいけません。ですが同じ環境にいてもかかりやすい人とかかりにくい人がいるのはなぜでしょう。

毎年ワクチンを打っていてもかかる人はかかります。私は以前、休日夜間診療所に出ていましたが、その間インフルエンザにかかったことが一度もありません。当時はワクチン接種は義務ではなかったので打ったこともありません。全く感染していないかというとわかりませんが、抵抗力、免疫力が違うことは確かです。

私は以前から補中益気湯を服用しています。毎日の疲れの対策に服用していたのですが、風邪やインフルエンザの予防になっているようです。日々準備していれば、対処する必要がないのです。

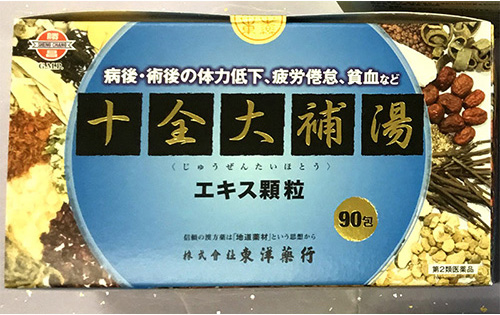

十全大補湯(疲れたよりもっと顔色が悪い人)

例えば夏バテの場合。暑くなり汗をかいたり、エアコンで冷えたり、冷たい水分を摂りすぎたりして、消化機能が落ちて食べられなくなり、体がだるくなります。ここまでなら補中益気湯でしょう。

さらに時間が過ぎてお盆明けくらいになると、顔色が悪くなり「陽気」が抜けて、さらに「陰虚」(消耗状態)「血虚」(血液不足)のような状態になります。こういうときは十全大補湯です。補中益気湯と一緒に服用してもよいです。かなり贅沢な処方です。

「十全」とは完璧なものという意味で「失われた気も血も完璧に補う処方」ということです。高齢者の方にもこれを使うことが多いです。 成分のポイントは当帰、川キュウ、そして熟地黄の加工法です。品質の良いものは胃もたれしません。

十全大補湯酒

昔から薬酒によく使います。焼酎かホワイトリカー(720ml)に東洋薬行の十全大補湯一般用エキス40gを入れ、よく振って混ぜ、2晩ほど放置し、上澄みだけを移し、就寝前に10mlをお湯で薄めて服用します。

防風通聖散(やせる漢方薬ではない)

漢方薬のやせ薬として、多くのメーカーが出しています。

単なるやせ薬としてよりも、痛風や皮膚病によく使います。体の中に溜まった過剰な栄養や毒素を、代謝を活発にして体外に排泄する薬です。ですから便秘の解消をするので、途中多少下痢をすることがありますが、そのうち整ってきます。

特に大黄と生姜の品質で効きめに差ができます。大黄は四川省の生のものを使います。生姜は日本では乾生姜を使わなくてはいけないのでどうしても作用が劣ります。

特にダイエット目的の方は、生のヒネショウガを3~5gすり下ろして一緒に服用するとよく効きます。

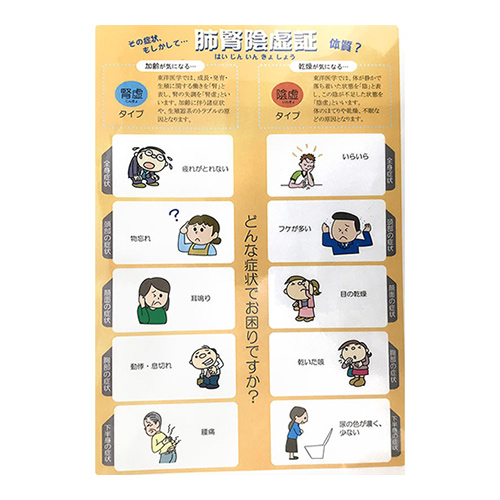

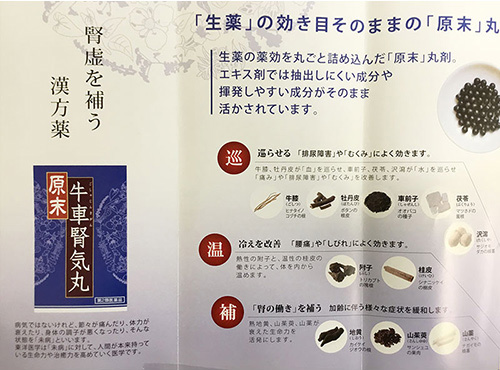

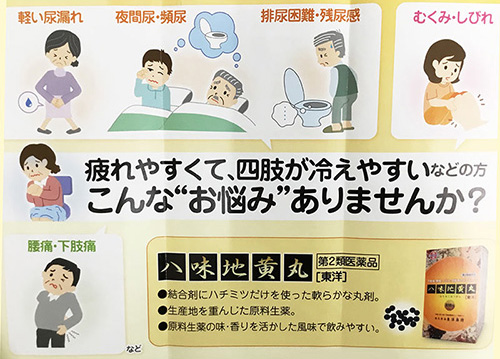

八味丸(高齢者の聖薬、老化予防の名薬)

「八味地黄丸」とか「八味腎気丸」とも呼ばれています。

漢方医学では体の若さは腎の働きに起因すると考えます。腎は、腎臓、副腎 、脳下垂体などに匹敵する機能を持っています。

水分代謝をつかさどり、性ホルモンをはじめ各種ホルモンの分泌をコントロールしています。腎が機能していればいつまでも若々しく、機能しなくなると老化し体は弱っていきます。

もちろん老化防止には運動が必要ですが、八味丸を服用していると足腰がシャキッとして、衰えた目や耳などが改善し、精力が増してきます。白髪が黑髪に戻った人もいます。

成分のポイントは熟地黄と附子です。八味丸が合わない人は胃もたれしますが、合う人でも悪い製剤はもたれます。

本来の丸剤を生かした製品はもたれません。

人参湯(腹痛、下痢、低体温症)

胃腸が虚弱で手足が冷え、小便の量が多く、色が薄く、回数が多い。倦怠感や食欲不振がある場合の、下痢、胃痛、嘔吐、に用いられます。このような人は夏でも温かいものを口にされたほうが良いです。また胃腸が普段丈夫な人でも、冷たい飲食物の取りすぎや、急な冷えのために起きた腹痛、下痢、嘔吐などに用います。

体質で言えば、冷え性、低体温症のかたです。低体温になると内臓機能が低下し、免疫力を下げます。無理なダイエットを繰り返してなる人も多いです。

人体の体温のベストは36.6度と言われています。一度低くなれば新陳代謝は50%低下し、低体温症と言われます。

自律神経失調やアレルギーを招きやすくなり、さらに35度になると、遺伝子の誤動作がおき、ガンにかかりやすくなるといわれます。

34度は生死の境です。恒温動物とは体温を維持することによって、生命活動を維持します。成分のポイントは乾姜の辛味と甘草ではなく、蜂蜜に漬けて炙った炙甘草を使うことです。温める作用がまるで違ってきます。

六君子湯(「脾」(消化機能)を持ち上げる薬)

漢方でいう脾とは、消化吸収の中枢を司る臓器で、胃腸に相当すると考えていいでしょう。

脾は運搬と消化の働きを担当し、血を調整し、四肢と筋肉を司って口に反映する。そして六腑である胃と表裏関係にあり、力を合わせて食物の消化吸収や栄養の運搬を行います。

脾と胃は性質が逆で、脾は物質を全身に巡らす「昇」を、胃は消化を進める「降」を司ります。下降するべき気が上昇するとシャックリや嘔吐、吐き気が起こり、上昇するべき気が下降すると気力が無くなり胃下垂や下痢などの症状を起こします。

これらを改善し虚弱体質を治すのが六君子湯です。成分のポイントは白朮、生姜、炙甘草です。

桂枝茯苓丸(下半身は冷えて顔はのぼせる女性へ)

月経不順や月経痛、ヒステリーなど婦人科系の疾患は初潮期から更年期までの女性の半数以上が悩まされていると思います。女性ホルモンが変調をきたすことが原因です。怒りっぽくなったり、肩こりやのぼせ、冷え性などの症状もともないます。

使用する目安は瘀血(血の流れが滞って正常に流れない状態)があるかどうかです。瘀血の原因は精神的ストレス、打撲、冷えと寒さ、血の栄養不足などが考えられます。痛みがでたり、黑ずんだり、皮膚がガサガサになったりします。のぼせて顔に赤みのある人です。

成分のポイントは桂枝と赤芍です。桂皮と白芍では違う処方になってしまいます。

半夏瀉心湯(暴飲暴食にはこれ)

胃腸が虚弱で手足が冷え、小便の量が多く、色が薄く、回数が多い。倦怠感や食欲不振がある場合の、下痢、胃痛、嘔吐、に用いられます。このような人は夏でも温かいものを口にされたほうが良いです。また胃腸が普段丈夫な人でも、冷たい飲食物の取りすぎや、急な冷えのために起きた腹痛、下痢、嘔吐などに用います。

体質で言えば、冷え性、低体温症のかたです。低体温になると内臓機能が低下し、免疫力を下げます。無理なダイエットを繰り返してなる人も多いです。

人体の体温のベストは36.6度と言われています。一度低くなれば新陳代謝は50%低下し、低体温症と言われます。

自律神経失調やアレルギーを招きやすくなり、さらに35度になると、遺伝子の誤動作がおき、ガンにかかりやすくなるといわれます。

34度は生死の境です。恒温動物とは体温を維持することによって、生命活動を維持します。成分のポイントは乾姜の辛味と甘草ではなく、蜂蜜に漬けて炙った炙甘草を使うことです。温める作用がまるで違ってきます。

半夏厚朴湯(ストレスによる喉の詰まり、効き目の違いは厚朴)

最近よくコマーシャルでも見かけるストレスによる喉の異物感。これを東洋医学では梅核気といいます。何もないのに喉に梅の種が詰まっているかのような神経症状です。

製品名はいろいろですが中身は半夏厚朴湯です。ただ半夏厚朴湯という同じ成分名でも、全く違いますと断言できる処方です。

市販のものは和厚朴を使用し、私どものものは唐厚朴を使っています。値段が10倍違います。断然効き目が違いますし処方としての値段は3割り増しくらいです。

半夏厚朴湯は効かないと言われるお客様に、東洋薬行の半夏厚朴湯をそのまま自信を持ってお出しします。

当帰芍薬散(体が冷えて、むくみのある女性のダイエット)

冷えた下半身を温め、新陳代謝ができる状態にし、過剰な水分を抜き、スリムで動ける身体にする処方。つまり日本の女性のダイエット処方としては防風通聖散ではなく当帰芍薬散のほうが圧倒的に使えるケースが多いです。

成分のポイントは白朮。オケラではなくオオバナオケラを使っていることです。

効きめも違いますが、悪い製剤は胃もたれします。